Германия (МСЭ) — различия между версиями

EvgBot (обсуждение | вклад) м |

EvgBot (обсуждение | вклад) м |

||

| Строка 87: | Строка 87: | ||

4) Южная Г. (Бавария, Вюртемберг и Баден) отличается высоко развитым молочным скотоводством. Сел. х-во дает огромные количества ячменя и хмеля; значительные виноградники. Промышленность, занимающая до 40% населения, весьма разнообразна: обработка металла (машиностроение), керамическая, текстильная, химич., обработка дерева, бумажное и полиграфическ. производства, электро-технич. промышленность, пивоваренная, кожевенная и обувная — леса верхнего Рейна издавна поставляют дубильные вещества. В горах — кустарная промышленность, игрушки, музык. инструменты, часы. | 4) Южная Г. (Бавария, Вюртемберг и Баден) отличается высоко развитым молочным скотоводством. Сел. х-во дает огромные количества ячменя и хмеля; значительные виноградники. Промышленность, занимающая до 40% населения, весьма разнообразна: обработка металла (машиностроение), керамическая, текстильная, химич., обработка дерева, бумажное и полиграфическ. производства, электро-технич. промышленность, пивоваренная, кожевенная и обувная — леса верхнего Рейна издавна поставляют дубильные вещества. В горах — кустарная промышленность, игрушки, музык. инструменты, часы. | ||

| − | == Промышленность == | + | === Промышленность === |

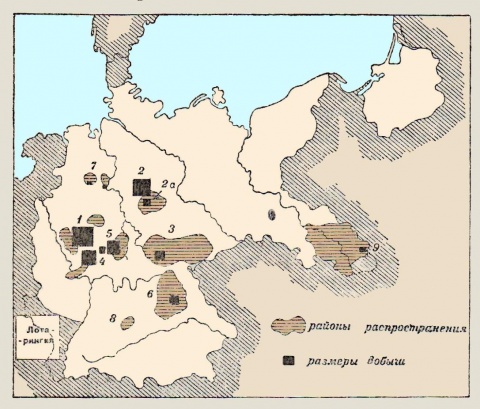

[[Файл:Германия добыча железных руд (МСЭ).jpg|thumb|480px|Районы распространения и добычи железных руд (по данным 1919):<br />1 — Зигерланд, 2 — Ганноверские месторождения (Пейне и пр.), 3 — Шмалькальденские (Тюрингенско-Сакcонские) месторождения, 4 — Лан-Дильский район, 5 — Гессен-Нассауский район (Фогельсберг), 6 — Северо-Баварский район, 7 — Минденский район, 8 — Вюртембергский район, 9—Силезский район.]] | [[Файл:Германия добыча железных руд (МСЭ).jpg|thumb|480px|Районы распространения и добычи железных руд (по данным 1919):<br />1 — Зигерланд, 2 — Ганноверские месторождения (Пейне и пр.), 3 — Шмалькальденские (Тюрингенско-Сакcонские) месторождения, 4 — Лан-Дильский район, 5 — Гессен-Нассауский район (Фогельсберг), 6 — Северо-Баварский район, 7 — Минденский район, 8 — Вюртембергский район, 9—Силезский район.]] | ||

Гигантское развитие герм. промышленности на основе со-времен. техники, изменившее весь экономич. уклад страны и ее роль в мировом х-ве, было возможно главным обр. благодаря наличию в почве страны богатых залежей [[каменный уголь|каменного]] и [[бурый уголь|бурого угля]]. В 1913 добыча каменного угля достигала 191,5 млн. т, а бурого — 87,5 млн. т. После войны она несколько сократилась, но в 1927 достигла уже цифры 153 млн. для каменного и 151 млн. для бурого угля. Г. усиленно использует силу падения воды как источника энергии (мощность установок в конце 1926 — 1 млн. л. с. при запасах в 2 млн. л. с.). Весь прирост мощности установленных за последнее время в герм. промышленности механизмов приходится не на паровую, а на электрическую энергию: с 1907 по 1926 число паровых л. с. осталось прежним (6 млн.), тогда как число электрич. возросло очень сильно — с 1,69 до 11,62 млн. Железорудные месторождения, которые начали разрабатываться еще в средневековой Г., в 19 веке оказались почти уже исчерпанными. В 1871 после победы над Францией Г. приобрела Лотарингский железорудный район, разработка которого развернулась после изобретения способа обработки фосфористых руд, которыми он особенно богат. 75% добытой руды в 1914 приходилось на Лотарингию. Центром металлургической промышленности стал Рурский каменноугольный бассейн на Рейне благодаря его прекрасному коксу и близости к лотарингск. руде. Несмотря на утрату Лотарингии в 1918, металлург. промышленность Г. попрежнему сосредоточена гл. образ. на Руре — в Рейнско-Вестфальском районе (78% чугуна и 81% стали), но теперь здесь работают гл. обр. на подвозимой по морю и по Рейну шведской руде. Выплавка чугуна в Г. в 1927 составила 13 млн. т против 17 в 1913 и стали 16 млн. (в 1913—17). Ввоз иностранной руды в Г. составлял перед войной 14 млн. т, а в 1927 достиг 17 млн. т; т. о. герм. металлургия, хотя и на иностранной руде, быстро восстанавливается. С отторжением части Силезии Г. потеряла целый ряд металлургич. производств, в т. ч. выплавку свинца и цинка. Машиностроительная промышл. Г. отличается разнообразием. Вывоз машин из Г. почти достиг перед войной вывоза таковых из Великобритании (605 млн. мар. против 632). С 1897 по 1914 стоимость производства в этой отрасли увеличилась с 1 до 3 млрд. мар. Текстильная промышленность развилась на основе давно существовавших в горных, мало плодородных частях страны кустарных промыслов по обработке местного сырья — льна и шерсти, а позже на привозном сырье —хлопчатобумажной пряже и хлопке. По числу веретен (11 млн. в 1913) Г. отстает только от Великобритании. В наст. время в ней работает 10,9 млн. веретен. Старые отрасли текстильной промышл., обработка льна и шерсти, после 70-х гг. 19 в. также приняли фабричные формы и перешли на ввозное сырье. Развилась обработка шелка, вывоз которого достиг уже 4/5 франц. экспорта. Для герм. промышленности вообще характерно ее тесное сотрудничество с наукой. Наиболее блестящие результаты это сотрудничество дало в электропромышленности и промышленности химической. Последняя базируется на наличии в стране сырья для основной химич. промышл. (соды и кислоты) и для производства искусственных удобрений (залежи калийных солей и шлаки, остающиеся при переработке фосфористых руд Лотарингии). Экспорт химических товаров достиг в 1927 953 млн. мар. (в 1913 — 982 млн. мар.), причем главную массу составляли краски для текстильной промышленности, производство к-рых в Г. перед войной составляло 90% мирового потребления. Из прочих видов промышл. наиболее важны: бумажная (5% вывоза), фарфоровая и фаянсовая, работающие более чем наполовину на экспорт, изготовление часов и музыкальных инструментов (вывоз роялей и пианино из Г. составлял ок. 90% мирового). Отрасли промышленности, перерабатывающие продукты сел. х-ва, также значительно развиты в Г., главн. обр. сахарная: по добыче сахара-сырца из свеклы (в 1909—13 в среднем — 23 млн. кв, в 1926/27—16,2 млн. кв) Г. занимала и занимает одно из первых мест в мире, конкурируя с [[Чехо-Словакия|Чехо-Словакией]]. Большую роль играет в Г. производство спирта (наряду с Францией и С.-А.С.Ш.): в 1925/26 продукция— 2.230 тысяч гектолитров. — Война и связанные с ней события очень тяжело отразились на промышленности Германии, но восстановление ее идет чрезвычайно успешно. | Гигантское развитие герм. промышленности на основе со-времен. техники, изменившее весь экономич. уклад страны и ее роль в мировом х-ве, было возможно главным обр. благодаря наличию в почве страны богатых залежей [[каменный уголь|каменного]] и [[бурый уголь|бурого угля]]. В 1913 добыча каменного угля достигала 191,5 млн. т, а бурого — 87,5 млн. т. После войны она несколько сократилась, но в 1927 достигла уже цифры 153 млн. для каменного и 151 млн. для бурого угля. Г. усиленно использует силу падения воды как источника энергии (мощность установок в конце 1926 — 1 млн. л. с. при запасах в 2 млн. л. с.). Весь прирост мощности установленных за последнее время в герм. промышленности механизмов приходится не на паровую, а на электрическую энергию: с 1907 по 1926 число паровых л. с. осталось прежним (6 млн.), тогда как число электрич. возросло очень сильно — с 1,69 до 11,62 млн. Железорудные месторождения, которые начали разрабатываться еще в средневековой Г., в 19 веке оказались почти уже исчерпанными. В 1871 после победы над Францией Г. приобрела Лотарингский железорудный район, разработка которого развернулась после изобретения способа обработки фосфористых руд, которыми он особенно богат. 75% добытой руды в 1914 приходилось на Лотарингию. Центром металлургической промышленности стал Рурский каменноугольный бассейн на Рейне благодаря его прекрасному коксу и близости к лотарингск. руде. Несмотря на утрату Лотарингии в 1918, металлург. промышленность Г. попрежнему сосредоточена гл. образ. на Руре — в Рейнско-Вестфальском районе (78% чугуна и 81% стали), но теперь здесь работают гл. обр. на подвозимой по морю и по Рейну шведской руде. Выплавка чугуна в Г. в 1927 составила 13 млн. т против 17 в 1913 и стали 16 млн. (в 1913—17). Ввоз иностранной руды в Г. составлял перед войной 14 млн. т, а в 1927 достиг 17 млн. т; т. о. герм. металлургия, хотя и на иностранной руде, быстро восстанавливается. С отторжением части Силезии Г. потеряла целый ряд металлургич. производств, в т. ч. выплавку свинца и цинка. Машиностроительная промышл. Г. отличается разнообразием. Вывоз машин из Г. почти достиг перед войной вывоза таковых из Великобритании (605 млн. мар. против 632). С 1897 по 1914 стоимость производства в этой отрасли увеличилась с 1 до 3 млрд. мар. Текстильная промышленность развилась на основе давно существовавших в горных, мало плодородных частях страны кустарных промыслов по обработке местного сырья — льна и шерсти, а позже на привозном сырье —хлопчатобумажной пряже и хлопке. По числу веретен (11 млн. в 1913) Г. отстает только от Великобритании. В наст. время в ней работает 10,9 млн. веретен. Старые отрасли текстильной промышл., обработка льна и шерсти, после 70-х гг. 19 в. также приняли фабричные формы и перешли на ввозное сырье. Развилась обработка шелка, вывоз которого достиг уже 4/5 франц. экспорта. Для герм. промышленности вообще характерно ее тесное сотрудничество с наукой. Наиболее блестящие результаты это сотрудничество дало в электропромышленности и промышленности химической. Последняя базируется на наличии в стране сырья для основной химич. промышл. (соды и кислоты) и для производства искусственных удобрений (залежи калийных солей и шлаки, остающиеся при переработке фосфористых руд Лотарингии). Экспорт химических товаров достиг в 1927 953 млн. мар. (в 1913 — 982 млн. мар.), причем главную массу составляли краски для текстильной промышленности, производство к-рых в Г. перед войной составляло 90% мирового потребления. Из прочих видов промышл. наиболее важны: бумажная (5% вывоза), фарфоровая и фаянсовая, работающие более чем наполовину на экспорт, изготовление часов и музыкальных инструментов (вывоз роялей и пианино из Г. составлял ок. 90% мирового). Отрасли промышленности, перерабатывающие продукты сел. х-ва, также значительно развиты в Г., главн. обр. сахарная: по добыче сахара-сырца из свеклы (в 1909—13 в среднем — 23 млн. кв, в 1926/27—16,2 млн. кв) Г. занимала и занимает одно из первых мест в мире, конкурируя с [[Чехо-Словакия|Чехо-Словакией]]. Большую роль играет в Г. производство спирта (наряду с Францией и С.-А.С.Ш.): в 1925/26 продукция— 2.230 тысяч гектолитров. — Война и связанные с ней события очень тяжело отразились на промышленности Германии, но восстановление ее идет чрезвычайно успешно. | ||

| − | == Сельское хозяйство == | + | === Сельское хозяйство === |

Несмотря на мало благоприятные климатич. и почвенные условия, герм. сел. х-во перед войной достигло высокого уровня. Прогресс герм. сел. х-ва выразился: 1) в повышении урожайности (с 80-х гг. по 1900 урожай пшеницы повысился с 11,3—14,7 центнеров с га до 19,2—22,6); достигнуто это было гл. обр. благодаря широкому применению искусственных удобрений и в особенности калийных солей (в 1913 — 85 млн. ц.); 2) в развитии интенсивных культур; 3) в росте применения с.-х. машин (в 1924/25 машины применялись в 2 млн. х-в); 4)в увеличении количества скота, главн. обр. молочного (в 1913 — 21 млн. голов рогатого скота), а в еще большей степени свиней (25,6 млн. голов). Число лошадей росло слабее, число же овец, как и повсеместно в Европе, сокращалось в связи с ростом земельной тесноты и заокеанской конкуренции. Однако, несмотря на значит. развитие сел. х-ва, приходилось все же ввозить из-за границы до 25% потребляемой населением пшеницы и 5% потребляемого мяса (ввоз скота из-за границы всячески затруднялся). Значителен был ввоз из-за границы кормов для скота (кукурузы, жмыхов, отрубей). Что касается ржи, то около 4% сбора даже вывозилось за границу. После войны сел. х-во Г. испытало ухудшение по причине затруднений со ввозом удобрений и кормов, уменьшения трудоспособности населения. Тем не менее, хотя сел. х-во Г. и отстает еще несколько от довоенного уровня, оно находится на пути восстановления: количество скота почти восстановлено, снабжение удобрениями за последние годы тоже налаживается: в 1927 в Г. было 17.983 тыс. голов рогатого скота против 18.474 тыс. в 1911—13 и 3.805 тыс. лошадей против 3.807 тыс. в 1911—13; зерновая продукция 1927 — 10.251 тыс. т — на 25,5% ниже довоенной. | Несмотря на мало благоприятные климатич. и почвенные условия, герм. сел. х-во перед войной достигло высокого уровня. Прогресс герм. сел. х-ва выразился: 1) в повышении урожайности (с 80-х гг. по 1900 урожай пшеницы повысился с 11,3—14,7 центнеров с га до 19,2—22,6); достигнуто это было гл. обр. благодаря широкому применению искусственных удобрений и в особенности калийных солей (в 1913 — 85 млн. ц.); 2) в развитии интенсивных культур; 3) в росте применения с.-х. машин (в 1924/25 машины применялись в 2 млн. х-в); 4)в увеличении количества скота, главн. обр. молочного (в 1913 — 21 млн. голов рогатого скота), а в еще большей степени свиней (25,6 млн. голов). Число лошадей росло слабее, число же овец, как и повсеместно в Европе, сокращалось в связи с ростом земельной тесноты и заокеанской конкуренции. Однако, несмотря на значит. развитие сел. х-ва, приходилось все же ввозить из-за границы до 25% потребляемой населением пшеницы и 5% потребляемого мяса (ввоз скота из-за границы всячески затруднялся). Значителен был ввоз из-за границы кормов для скота (кукурузы, жмыхов, отрубей). Что касается ржи, то около 4% сбора даже вывозилось за границу. После войны сел. х-во Г. испытало ухудшение по причине затруднений со ввозом удобрений и кормов, уменьшения трудоспособности населения. Тем не менее, хотя сел. х-во Г. и отстает еще несколько от довоенного уровня, оно находится на пути восстановления: количество скота почти восстановлено, снабжение удобрениями за последние годы тоже налаживается: в 1927 в Г. было 17.983 тыс. голов рогатого скота против 18.474 тыс. в 1911—13 и 3.805 тыс. лошадей против 3.807 тыс. в 1911—13; зерновая продукция 1927 — 10.251 тыс. т — на 25,5% ниже довоенной. | ||

| − | == Лесное хозяйство == | + | === Лесное хозяйство === |

''Лесная площадь'' (14 млн. га) в 1913 составляла 25% всей с.-х. площ. страны. Однако, несмотря на образцовое ведение лесного дела, спрос на лес, предъявляемый промышленностью и транспортом, был так велик, что собственной продукции лесов (ок. 15 млн. т) Г. не хватало и ок. 6 млн. т древесины еще ввозилось. После войны Г. потеряла ок. 1 млн. га леса, а ввоз его также сократился почти наполовину. | ''Лесная площадь'' (14 млн. га) в 1913 составляла 25% всей с.-х. площ. страны. Однако, несмотря на образцовое ведение лесного дела, спрос на лес, предъявляемый промышленностью и транспортом, был так велик, что собственной продукции лесов (ок. 15 млн. т) Г. не хватало и ок. 6 млн. т древесины еще ввозилось. После войны Г. потеряла ок. 1 млн. га леса, а ввоз его также сократился почти наполовину. | ||

| − | == Пути сообщения == | + | === Пути сообщения === |

Мощный рост промышленности Германии, торговли и сел. хозяйства тесно связан с развитием ее путей сообщения. Длина германской железнодорожной сети — 63 т. км в 1913 и 57 т. км в 1925; величина же грузооборота ж. д. Г. стоит на первом месте в Европе, составляя 500 млн. т в 1913 (что равно сумме перевозок Франции и Великобритании); после войны размер перевозок несколько уменьшился, но уже теперь достиг 83% довоенных. На составе грузооборота ж. д. сказывается промышленный характер страны — свыше 40% приходится на уголь, свыше 20% на строительные материалы, на хлеб же всего 3%. Главная масса перевозок приходится на промышленные части страны (40% падает на зап. Г.). Развитие внутренних водных путей Г. началось еще в 17—18 вв., в эпоху роста Прусского государства, когда Одер с Эльбой были соединены каналами. С началом постройки ж. д. интерес к внутренним водным путям ослабел, однако с 70-х гг. в Г. на них снова было обращено серьезное внимание —большие реки регулируются, расширяются старые и строятся новые каналы. Общее протяжение судоходных путей Г. — 12 тыс. км, в том числе каналов — 2 тыс. км. Размер грузооборота внутренних водных путей, равный 150 млн. т в 1913, в 1926 составил 145,7 млн. т. Речной флот Г. многочисленен (29.533 судна в 1912 и в 1926 23.416), грузоподъемностью в 6,98 млн. т, и технически совершенен; часть его была передана Франции по репарациям. Морской торговый флот Г. в 1913 обладал грузоподъемностью в 5 с лишним млн. т и стоял на втором месте после Великобритании. Флот в значительной части своей был утрачен Г. по Версальскому миру. Теперь Г. обладает меньшим флотом, но более молодым и технически более совершенным (в 1926 — 178,2 т. т парусных судов, буксирных — 133,6 т. т и ок. 3 млн. т паровых и моторных). Порты Г. по техническому оборудованию превосходят более старые порты (Лондон, Ливерпуль) и почти не отстают уже от них по грузообороту (в 1926 общее прибытие — 38,1 млн. т, отправление — 38,2 млн. т, из к-рых ок. 3/4 приходится на порты Северного моря). Протяжение дорог для безрельсовой перевозки в 1926 было 211 тыс. км (из них 151 тыс. замощена). Автомобилей в стране сравнительно мало (1 на 71 жит.), но число их необычайно быстро растет (с 1924 по 1926 поднялось с 192,8 тыс. до 323,0 тыс.). Воздушный транспорт стал развиваться только с 1924, когда были сняты наложенные на Г. запрещения. В Г. в 1922 покрыто полетами 1 млн. км, а в 1926 — 6,5 млн. км. | Мощный рост промышленности Германии, торговли и сел. хозяйства тесно связан с развитием ее путей сообщения. Длина германской железнодорожной сети — 63 т. км в 1913 и 57 т. км в 1925; величина же грузооборота ж. д. Г. стоит на первом месте в Европе, составляя 500 млн. т в 1913 (что равно сумме перевозок Франции и Великобритании); после войны размер перевозок несколько уменьшился, но уже теперь достиг 83% довоенных. На составе грузооборота ж. д. сказывается промышленный характер страны — свыше 40% приходится на уголь, свыше 20% на строительные материалы, на хлеб же всего 3%. Главная масса перевозок приходится на промышленные части страны (40% падает на зап. Г.). Развитие внутренних водных путей Г. началось еще в 17—18 вв., в эпоху роста Прусского государства, когда Одер с Эльбой были соединены каналами. С началом постройки ж. д. интерес к внутренним водным путям ослабел, однако с 70-х гг. в Г. на них снова было обращено серьезное внимание —большие реки регулируются, расширяются старые и строятся новые каналы. Общее протяжение судоходных путей Г. — 12 тыс. км, в том числе каналов — 2 тыс. км. Размер грузооборота внутренних водных путей, равный 150 млн. т в 1913, в 1926 составил 145,7 млн. т. Речной флот Г. многочисленен (29.533 судна в 1912 и в 1926 23.416), грузоподъемностью в 6,98 млн. т, и технически совершенен; часть его была передана Франции по репарациям. Морской торговый флот Г. в 1913 обладал грузоподъемностью в 5 с лишним млн. т и стоял на втором месте после Великобритании. Флот в значительной части своей был утрачен Г. по Версальскому миру. Теперь Г. обладает меньшим флотом, но более молодым и технически более совершенным (в 1926 — 178,2 т. т парусных судов, буксирных — 133,6 т. т и ок. 3 млн. т паровых и моторных). Порты Г. по техническому оборудованию превосходят более старые порты (Лондон, Ливерпуль) и почти не отстают уже от них по грузообороту (в 1926 общее прибытие — 38,1 млн. т, отправление — 38,2 млн. т, из к-рых ок. 3/4 приходится на порты Северного моря). Протяжение дорог для безрельсовой перевозки в 1926 было 211 тыс. км (из них 151 тыс. замощена). Автомобилей в стране сравнительно мало (1 на 71 жит.), но число их необычайно быстро растет (с 1924 по 1926 поднялось с 192,8 тыс. до 323,0 тыс.). Воздушный транспорт стал развиваться только с 1924, когда были сняты наложенные на Г. запрещения. В Г. в 1922 покрыто полетами 1 млн. км, а в 1926 — 6,5 млн. км. | ||

| − | == Торговля == | + | === Торговля === |

Благодаря развитию промышленности и ряду правительственных мер внешняя торговля в Г. достигла больших размеров; в 1913 — 10,89 млрд, марок, а в 1925 — почти 9,47 млрд. Ввоз все время превышал вывоз; до войны разница покры- | Благодаря развитию промышленности и ряду правительственных мер внешняя торговля в Г. достигла больших размеров; в 1913 — 10,89 млрд, марок, а в 1925 — почти 9,47 млрд. Ввоз все время превышал вывоз; до войны разница покры- | ||

валась платежами по вложенным за границей германск. капиталам, фрахтами, полученными герм. пароходами, и т. п.; теперь Г. не только б. или м. лишилась этих статей, но еще вынуждена ухудшать пассивность своего платежного баланса репарационными платежами. Во ввозе теперь, как и до войны, преобладают пищевые продукты, сырье для промышленности и полуфабрикаты (85%), вывоз же, наоборот, гл. обр. состоит из готовых промышленных изделий (свыше 70%). Из общего ввоза в 1926 на европейск. страны приходилось около половины, а по вывозу — ок. 70%; максимальный товарообмен происходил с Великобританией. Из Соед. Штатов Германия в значительных количествах получала продовольствие и сырье. | валась платежами по вложенным за границей германск. капиталам, фрахтами, полученными герм. пароходами, и т. п.; теперь Г. не только б. или м. лишилась этих статей, но еще вынуждена ухудшать пассивность своего платежного баланса репарационными платежами. Во ввозе теперь, как и до войны, преобладают пищевые продукты, сырье для промышленности и полуфабрикаты (85%), вывоз же, наоборот, гл. обр. состоит из готовых промышленных изделий (свыше 70%). Из общего ввоза в 1926 на европейск. страны приходилось около половины, а по вывозу — ок. 70%; максимальный товарообмен происходил с Великобританией. Из Соед. Штатов Германия в значительных количествах получала продовольствие и сырье. | ||

| Строка 106: | Строка 106: | ||

Лит.: Зомбарт В., Народное хозяйство Германии в 19 и в начале 20 вв., пер. с нем., М., 1924; Гельферих К., Развитие народного хозяйства Германии с 1880 по 1913, перевод с нем., М., 1920; Гриневич В., Народное хозяйство Германии, Берлин, 1924; Маультон Г. Г. и Мак - Гвайр К. Е., Платежеспособность Германии. Репарационный вопрос, русский перевод, М., 1925; Шихаян Б., Развитие милитаризации и империализма в Германии, Петроград, 1917. | Лит.: Зомбарт В., Народное хозяйство Германии в 19 и в начале 20 вв., пер. с нем., М., 1924; Гельферих К., Развитие народного хозяйства Германии с 1880 по 1913, перевод с нем., М., 1920; Гриневич В., Народное хозяйство Германии, Берлин, 1924; Маультон Г. Г. и Мак - Гвайр К. Е., Платежеспособность Германии. Репарационный вопрос, русский перевод, М., 1925; Шихаян Б., Развитие милитаризации и империализма в Германии, Петроград, 1917. | ||

| − | == Бюджет и денежное обращение == | + | === Бюджет и денежное обращение === |

Единая денежная система введена в Г. в 1875. Мировая война вызвала значительный выпуск бумажных денег, после революции полностью обесценившихся: в конце 1923 стоимость денежной единицы, марки (см.), упала в биллион раз. Денежная реформа 1924 привела к стабилизации валюты. В настоящее время денежной единицей является рентная марка, весом 0,3584 г золота = 0,2382 доллара. Бюджет Г. в 1928 составлял 9.529 млн.марок (расходный и на такую же сумму — доходный); из них на армию и флот тратилось 585 млн., пенсии (главным образом военным) — 1.780 млн., проч. расходы, связанные с мировой войной (см. ''[[План Дауеса]]'' и ''[[Репарации]]''), — 1.442 млн. | Единая денежная система введена в Г. в 1875. Мировая война вызвала значительный выпуск бумажных денег, после революции полностью обесценившихся: в конце 1923 стоимость денежной единицы, марки (см.), упала в биллион раз. Денежная реформа 1924 привела к стабилизации валюты. В настоящее время денежной единицей является рентная марка, весом 0,3584 г золота = 0,2382 доллара. Бюджет Г. в 1928 составлял 9.529 млн.марок (расходный и на такую же сумму — доходный); из них на армию и флот тратилось 585 млн., пенсии (главным образом военным) — 1.780 млн., проч. расходы, связанные с мировой войной (см. ''[[План Дауеса]]'' и ''[[Репарации]]''), — 1.442 млн. | ||

| − | == Государственный строй == | + | === Государственный строй === |

По Веймарской конституции 11/VIII 1919) Г. — федеративная республика, состоящая с 1920, после объединения самостоятельных тюрингских земель в особое государство Тюрингию, из 18 союзных республик. Во главе государства стоит рейхспрезидент, избираемый на 7 лет всеобщим голосованием. При чрезвычайных обстоятельствах президент имеет право издавать декреты, приостанавливающие действие т. наз. конституционных гарантий. Законодательная власть осуществляется рейхстагом и рейхсратом. [[Рейхстаг]] избирается на 4 года всеобщим голосованием по 1 депутату на 60 тысяч голосующих. Рейхсрат состоит из представителей правительств отдельных германских государств. Исполнительная власть осуществляется рейхсканцлером и министрами, ответственными перед рейхстагом. В отдельных государствах Германии законодательная власть принадлежит ландтагам (сеймам), в вольных городах (городах-республиках) — бюргершафтам (городским советам). | По Веймарской конституции 11/VIII 1919) Г. — федеративная республика, состоящая с 1920, после объединения самостоятельных тюрингских земель в особое государство Тюрингию, из 18 союзных республик. Во главе государства стоит рейхспрезидент, избираемый на 7 лет всеобщим голосованием. При чрезвычайных обстоятельствах президент имеет право издавать декреты, приостанавливающие действие т. наз. конституционных гарантий. Законодательная власть осуществляется рейхстагом и рейхсратом. [[Рейхстаг]] избирается на 4 года всеобщим голосованием по 1 депутату на 60 тысяч голосующих. Рейхсрат состоит из представителей правительств отдельных германских государств. Исполнительная власть осуществляется рейхсканцлером и министрами, ответственными перед рейхстагом. В отдельных государствах Германии законодательная власть принадлежит ландтагам (сеймам), в вольных городах (городах-республиках) — бюргершафтам (городским советам). | ||

| − | == Вооруженные силы == | + | === Вооруженные силы === |

По [[Версальский договор|Версальскому договору]] (1919) численность армии (рейхсвера) установлена в 100.000 чел. Комплектуется по вольному найму; срок службы 12 лет. Полиция (180.000 человек) организована и обучается по-военному. В Г. имеются | По [[Версальский договор|Версальскому договору]] (1919) численность армии (рейхсвера) установлена в 100.000 чел. Комплектуется по вольному найму; срок службы 12 лет. Полиция (180.000 человек) организована и обучается по-военному. В Г. имеются | ||

| + | многочисленные военные организации (фашистские организации, спортивные и стрелковые общества, офицерские и боевые союзы; наиболее многочислен. — «Стальной шлем»). Г. лишена права иметь военную авиацию. Морской флот: 8 лин. кораблей, 9 крейсеров, 17 эскадренных торпедоносцев, 16 торпедоносцев, 3 канонерки, но большая часть этих судов устарела. | ||

| + | |||

| + | === Народное образование === | ||

| + | Всеобщее обязательное обучение официально введено в 1819 (в Пруссии), но фактически в течение десятилетий оно не было проведено в жизнь. В 1922 в Г. было 52.763 начальных школы с 8.894 тыс. учащихся. Школы содержатся на средства общин и государства, оплачивающего учительский персонал. Обязательная школа, продолжительностью 8 лет, делится на основную и народную. Окончившие начальную школу, занятые в производстве подростки обязаны посещать «дополнительную» школу 6—8 часов в неделю. В стране очень развито техническое образование. Число всевозможных дополнительных, проф. и ремеслен. школ очень велико (в 1922 — 26.653 школы с 2.120 т. учеников). В 1.743 «средних» школах и 1.339 реальных, классических и специальных в 1922 было 514 т. учащихся. Очень широко поставлено высшее образование: в 1926/27 было 23 университета, 12 высш. техническ. институтов, 7 сел.-хоз., 2 ветерин., 5 коммерч., 8 католич.-теологич. с общим числом 85.500 студентов, 4 музык. и 10 художествен, вузов. | ||

| + | |||

| + | == История == | ||

| + | Первые сведения о Г. (из греч. источников) относятся к 4 в. до хр. э. Уже тогда страна была населена германскими племенами (см. ''[[Германцы]]''). Во время ''[[Великое переселения народов|Великого переселения народов]]'' (см.) (5 в. хр. эры) многие герм. племена переселились из Г. на территорию Зап. Римской империи и образовали там ряд государств, из к-рых наиболее могущественным было государство ''[[франки|франков]]'' (см.) в Галлии. Дальнейшая история Г. тесно связана с историей государства франков, т. к. в его состав постепенно вошли все области Германии до реки Эльбы, на В. от которой с 5—6 вв. поселились славяне. С разделом франкской державы по Верденскому договору 843 Г. образовала особое королевство, распадавшееся на отдельные феодальные владения. Короли избирались крупнейшими князьями из среды сильнейших княжеских домов (''[[Саксонская династия|Саксонская]]'' и ''[[Франконская династия]]'', ''[[Гогенштауфены]]'', см.). Так как одна из важнейших дорог того времени шла по Рейну и дальше через Альпийские горные проходы в Северн. Италию к берегам Средиземного моря, то судьбы Г. тесно сплетаются с судьбами Италии. Герм. короли 10—13 вв. стремятся к обладанию Италией так же, как и связанным с этим обладанием титулом императора ''[[Священная Римская Империяи|Священной Римской Империи]]'' (см.). На этой почве возникает длительная борьба с римскими папами. Одновременно императорами, опиравшимися на города, делаются попытки борьбы с феодальной раздробленностью страны. Многовековая борьба с папством и феодалами обессилила императорскую власть. В 12— 13 вв. идет усиленная колонизация на В. (Мекленбург, Бранденбург и др.) и параллельно с ней [[германизация]] славянских племен. В 14—15 вв. большое значение получают союзы городов (Ганзейский, Рейнский, Швабский), знаменующие собой расцвет немецкой торговли (на Балтийском и Северном морях и через Альпы). — Политич. раздробленность Г. чрезвычайно тормазила ее экономическ. развитие. Значит. торговля велась лишь ганзейскими городами и некоторыми городами Юж.Г., экономически связанными с Италией. Большое значение в Г. имело горное дело: в конце ср. вв. Г. была главным поставщиком драгоценных металлов. Экономич. переворот 16 в. вызвал в Г. значительный хозяйственный подъем. Г. начинает вывозить за границу продукты сел. х-ва; юж.-герм. коммерсанты, уже успевшие накопить большие капиталы на торговле с Италией, стали играть выдающуюся роль в международной торговле, особенно денежной (банкирские операции). — Новые экономические условия весьма невыгодно отразились на положении большей части крепостного немецк. крестьянства, так как рост цен на с.-х. продукты побудил помещиков усилить его эксплоатацию. Одновременно с этим увеличился гнет папства и католич. церкви, стремившейся использовать политич. слабость и раздробленность Г. Кризис вылился в полосу обостренной классовой борьбы в эпоху т. наз. ''[[реформация|реформации]]'' (см.). На стороне католицизма оказались император, часть князей и ростовщический крупный капитал, связанный в своих операциях с финансами Габсбургов (императоров Германии) и папы. Составившийся в начале борьбы единый фронт против католицизма вскоре распался. За умеренную реформацию, идеологом которой являлся ''[[Лютер]]'' (см.), стояла торговая буржуазия, мастера и купцы; к ним примыкала часть князей, заинтересованная в упразднении феодальной собственности церкви. Мастеровые, рудокопы, крестьяне, стремившиеся к освобождению от власти помещиков, примыкали к более радикальным реформационным течениям в Г. Широко распространилось в 1525 крестьянское восстание (см. ''[[Крестьянская война]]''), среди части крестьянства, руководимой ''[[Мюнцер]]ом'' (см.), и городской бедноты выдвинулись различные коммунистические течения, облекавшиеся в религиозную, сектантскую форму (часть ''[[анабаптисты|анабаптистов]]'', см.). Практически реформация принесла большие выгоды принявшим ее князьям, которые секуляризировали (обратили в светские владения, т. е. в свою пользу) владения католич. церкви. Во второй четверти 16 века между протестантскими князьями и городами, с одной стороны, и императором, католич. князьями и оставшимися верными католицизму городами, с другой, завязалась упорная борьба, причем католич. князья, опасаясь усиления императорской власти, нередко обращали оружие против своего союзника императора. Борьба перешла в 17 век. Образовались два враждебных друг другу союза — протестантская уния и католическая лига. Борьба между ними привела к ''[[Тридцатилетняя война|Тридцатилетней войне]]'' (см.) (1618—48), в к-рой приняли также участие Франция и Швеция, отторгнувшие от Германии некоторые области | ||

==Примечания == | ==Примечания == | ||

<references /> | <references /> | ||

{{черновик}} | {{черновик}} | ||

Версия 02:50, 3 января 2018

Германия, союзная республика в Средней Европе. В состав Г. входят следующие отдельные республики:

| Республики | Площадь (в тыс. км2) |

Нас. (в тыс.) |

|---|---|---|

| (по данным переписи 1925) | ||

| 1. Пруссия[1] | 291.701 | 38.120 |

| 2. Бавария[1] | 75.997 | 7.380 |

| 3. Саксония | 14.992 | 4.992 |

| 4. Вюртемберг | 19.508 | 2.580 |

| 5. Баден | 15.071 | 2.312 |

| 6. Тюрингия | 11.724 | 1.609 |

| 7. Гессен | 7.693 | 1.347 |

| 8. Гамбург | 415 | 1.153 |

| 9. Мекленбург-Шверин | 13.127 | 674 |

| 10. Ольденбург | 6.424 | 545 |

| 11. Брауншвейг | 3.672 | 502 |

| 12. Ангальт | 2.299 | 351 |

| 13. Бремен | 256 | 339 |

| 14. Липпе | 1.215 | 164 |

| 15. Любек | 298 | 128 |

| 16. Мекленбург-Штрелитц | 2.930 | 110 |

| 17. Вальдек | 1.055 | 56 |

| 18. Шаумбург-Липпе | 340 | 48 |

| Вся Г. без Саарской области | 468.718 | 62.410 |

| Г. вместе с Саарской областью | 470.628 | 63.180 |

По Версальскому мирному договору (см.) и в результате предусмотренных им плебисцитов Г. лишилась следующих территорий:

- 1) Эльзаса и Лотарингии — в пользу Франции;

- 2) почти всей Зап. Пруссии и Познани, а также частей Верхней Силезии, Восточной Пруссии и Померании — в пользу Польши;

- 3) части Верх. Силезии — в пользу Чехословакии;

- 4) округов Рейнской провинции Эйпен и Мальмеди — в пользу Бельгии;

- 5) сев. части Шлезвига — в пользу Дании.

Кроме того Г. потеряла:

- 6) область Мемеля, позднее отошедшую к Литве, и

- 7) район Данцига (см.), превращенный в «вольный город», под «покровительством» Лиги Наций.

Саарская область была отдана под управление Лиги Наций на 15 лет, после этого срока ее госуд. принадлежность должна определиться плебисцитом. Богатейшие угольные копи Саара перешли в собственность Франции. Всего Г. потеряла (без Саара) 70. 230 км2 со свыше 7 млн. жит. и лишилась всех колоний (в Азии, Африке и Австралии — 2. 953 тыс. км2, 12.3 млн. жит.), отошедших к Британской империи и Франции (в небольшой части — к Японии, Бельгии и Португалии).

Содержание

Физико-географический очерк

Германия расположена между Балтийским и Северным морями и Альпами и делится на три широтных пояса: Северо-Германскую низменность, Средне-Германские горы, Альпийские предгорья и Альпы.

1) Сев.-Германская низменность р. Эльбой делится на 2 части — западную и восточную. Первая, более ровная и однообразная, с глинистыми и песчаными малоплодородными пространствами, так наз. «гестами», занятыми частью вересковыми зарослями или болотами; более плодородны лишь пониженные части, образованные речными наносами, — «марши». Берега Северного моря здесь низки и едва поднимаются над уровнем моря. Воcт. часть более разнообразна по рельефу, с рядами холмов вдоль берега Балтийского моря и многочисленными заключенными между ними озерами. Берега Балтийского моря довольно высоки и образуют в устьях рек почти замкнутые заливы, т. наз. «гафы».

2) Обл. Средне-Германских гор занимает Среднюю Г. Она заполнена остатками разрушенных и размытых древних гор, редко достигающими 1 км высоты; таковы Рудные горы, Фихтель, Тюрингенский лес, Нижне-Рейнские горы и отдельно расположенная горная группа Гарц.

3) Альпийское предгорье и Альпы занимают Южную Г., в большей части занятую плоскогорьями и отрогами Воcт. Альп, подымающимися в пределах Г. до 3 км. К С. от Альп расположены высокое и обширное Баварское плоскогорье, ограниченное на 3. горами Швабской и Франконской Юрой, с В. Богемским лесом, и более низкое ШвабоФранконское плоскогорье; в зап. части — Шварцвальд и Гардт.

Г. имеет густую сеть рек, б. ч. судоходных. Большинство рек течет на С. — Одер с притоком Вартой, Эльба с Заалой и Гавелем, Везер и Рейн с притоками Неккар, Майн и др. с правой и Мозель — с левой. В восточн. направлении течет лишь Дунай, принадлежащий Г. своим верхним течением. Речные долины и горные проходы доступны для сообщения между отдельными частями страны, и потому Г. издавна является страной транзитных путей, чему способствовало также ее срединное положение в Европе. Г. принадлежит к области умеренного климата Средней Европы; средняя годовая темп-pa Г. (при средней высоте над ур. моря 200 м) равняется + 9,1° (январская —2,2° на 3. и —0,5° на В., июльская + 7.21° на С. и +21° на Ю.); противоположность темп-ры зимы и лета возрастает в воcт. направлении. Осадки выпадают преимущественно летом, количество их в среднем на 3. — 60—70 см, а на В. — 50— 60 см, в горах — 160 (Шварцвальд) и даже 200 см (Баварские Альпы). Г. — область посредственных почв; благоприятные для земледелия почвы идут неровной полосой вдоль подножья Средне-Германских гор от Силезии через Саксонию, Тюрингию, Бранденбург, Ганновер вплоть до Рейнской впадины. Наличие полезных ископаемых способствовало тому, что уже в конце средневековья Г. была первой страной Европы по развитию горного дела. На С. Г. добываются строительные материалы, торф, мел, соль, бурый уголь; широко распространены залежи калийных солей, которые снабжают удобрением с. х-во Г. я служат предметом экспорта. Альпы и их предгорья относительно бедны ископаемыми. Главным богатством Г. являются залежи каменного угля; даже после версальских потерь запасы их составляют 250 млрд, т (разведанные, вероятные и возможные). Главнейшие районы залежей каменного угля: Рурский (см.), Верхне-Силезский (см. Силезия), Саарский (см.). Запасы железной руды в современной Г. невелики (726 млн. т действительных и около 3 млрд, предполагаемых), 75% того, что у нее было, перешло благодаря потере Лотарингии к Франции. Прочие богатства: медный колчедан, олово, свинец, цинковый блеск, каолин (из которого приготовляется саксонский фарфор), сера, графит, строительные материалы, наилучший литографский камень и минеральные источники.

Экономический очерк

В начале 19 века Г. была еще по преимуществу с.-х. страной. На протяжении 19 в. произошел заметный сдвиг в народном хозяйстве Г. Вводятся новые изобретения. Возникают крупные предприятия с применением паровых двигателей; широкое применение приобретает доменная плавка чугуна. При новой технике усиливается спрос на ископаемые угли. После 1848 процесс индустриализации ускоряется в связи с ж.-д. строительством. Большое значение имело также образование Северо-Германского союза (1867). Подъем экономической жизни сказался благоприятно и на с. х-ве, так как возникает значительный внутренний рынок для продуктов. — Победа над Францией в 1871, сопровождавшаяся получением пятимиллиардной контрибуции, и, главное, объединение всех германских государств в империю привели Германию к совершенно исключительному развитию капитализма, охватившего уже экспорт и сбыт на внешних рынках. Несмотря на то, что Германия довольно поздно вступила на путь приобретения колониальных владений, ей удалось приобрести известное значение в качестве колониальной державы. Она имела колониальный фонд в 2.952,7 т. км2 с 12.300 тыс. населения, но еще больше было значение Г. в мировой торговле: благодаря дешевизне германских товаров и умелой организации их сбыта она вытесняла своих более старых конкурентов. Быстрый экономический рост Г. отразился и на ее населении. К 1900 оно достигает 56,4 млн. чел., в 1910 — 65 млн. Городская часть населения растет особенно быстро: в 1871 она составляла 36%, а перед войной — 60%. Все сильнее сказывалось преобладание крупных городов. Сельск. население почти не росло (25 млн. в 50-х гг. и 26 — в 1910); процент живших от с. х-ва, в 1882 достигавший 40, к 1925 упал до 23; соответственно этому рос и процент живших от промышленности (с 35 до 41).

Экономические районы Г. соответствуют физико - географическому ее расчленению: 1) с.-х. районы Северо-Германской равнины, 2) переходные от них к Средне-Германским горам, 3) густо населенные районы Средне-Германских гор с развитой промышленностью и районы тяжелой индустрии на каменноугольных залежах Рура и Силезии и 4) аграрно-индустриальные районы южной горной Германии.

1) С.-в. Г. (В. Пруссия, Померания, Мекленбург-Шверин и Мекленбург-Штрелитц, оставшаяся часть Познани и Западн. Пруссии) характеризуется сравнительно редким населением и значительными площадями плодородной земли, а ближе к морю — пастбищами, является избыточной в отношении хлебов (рожь, овес), рогатого скота и свиней. Процент живущих от с.-х-ва — 40—45, от промышл. — не свыше 24. Особое положение занимают крупные промышлен. и торговые центры Берлин и Гамбург (см.).

2) Переходн. районами являются: а) Нижн. Силезия, где наряду с развитым сел. х-вом ( пшеница, ячмень, овес и свекла) имеются разработки каменного угля и металлургич. заводы, текстильная промышленность, керамическая и деревообрабатывающая. От промышленности здесь живет 37%. б) Магдебургско-Ангальтский район (Ангальт и часть пров. Саксонии) — значительные посевы и переработка свеклы. Разработки калийных солей и бурого угля, в связи с чем возникли химическая промышленность и машиностроение (гор. Магдебург), в) Оба Гессена (республика и провинция Пруссии)— бедные в сельскохозяйственном отношении. Промышленность имеет б. ч. местное значение. Ископаемые богатства состоят из калийных солей, бурого угля и железной руды.

3) Среднегерманские районы издавна специализировались на промышленности, что «объясняется малым плодородием почвы и наличием ископаем. богатств (в Саксонских Рудных горах и Тюрингенском лесу). В промышленности занято 50—55% насел. Продукция весьма разнообразная: текстильная, бумажная, керамическая, машиностроительная (на привозном металле), химич., электропромышленность. Население очень густое (в Саксонии свыше 300 чел. на км2). Район вывозит изделия и ввозит продовольствие. К средне-германской области примыкают 2 важнейших промышл. района: а) Рейнско-Вестфальский — величайший в Европе угольно-металлург. район (см. Рейнско-Вестфальский промышленный район), где в промышленности занято 51—57% (ок. 3 млн. чел.). Высоко развиты химич. промышленность и текстильная (на привозном сырье) — Кёльн, Мюнхен-Гладбах и Аахен, б) Верхняя Силезия; этот район снабжал своим углем перед войной всю Вост. Г. (43,4 млн. т); здесь же получалось 80% германской выплавки цинка (17% мировой добычи); выплавка свинца составляла 50% всей германской выплавки. Прирезка значительной части предприятий Польше очень сократила производство.

4) Южная Г. (Бавария, Вюртемберг и Баден) отличается высоко развитым молочным скотоводством. Сел. х-во дает огромные количества ячменя и хмеля; значительные виноградники. Промышленность, занимающая до 40% населения, весьма разнообразна: обработка металла (машиностроение), керамическая, текстильная, химич., обработка дерева, бумажное и полиграфическ. производства, электро-технич. промышленность, пивоваренная, кожевенная и обувная — леса верхнего Рейна издавна поставляют дубильные вещества. В горах — кустарная промышленность, игрушки, музык. инструменты, часы.

Промышленность

1 — Зигерланд, 2 — Ганноверские месторождения (Пейне и пр.), 3 — Шмалькальденские (Тюрингенско-Сакcонские) месторождения, 4 — Лан-Дильский район, 5 — Гессен-Нассауский район (Фогельсберг), 6 — Северо-Баварский район, 7 — Минденский район, 8 — Вюртембергский район, 9—Силезский район.

Гигантское развитие герм. промышленности на основе со-времен. техники, изменившее весь экономич. уклад страны и ее роль в мировом х-ве, было возможно главным обр. благодаря наличию в почве страны богатых залежей каменного и бурого угля. В 1913 добыча каменного угля достигала 191,5 млн. т, а бурого — 87,5 млн. т. После войны она несколько сократилась, но в 1927 достигла уже цифры 153 млн. для каменного и 151 млн. для бурого угля. Г. усиленно использует силу падения воды как источника энергии (мощность установок в конце 1926 — 1 млн. л. с. при запасах в 2 млн. л. с.). Весь прирост мощности установленных за последнее время в герм. промышленности механизмов приходится не на паровую, а на электрическую энергию: с 1907 по 1926 число паровых л. с. осталось прежним (6 млн.), тогда как число электрич. возросло очень сильно — с 1,69 до 11,62 млн. Железорудные месторождения, которые начали разрабатываться еще в средневековой Г., в 19 веке оказались почти уже исчерпанными. В 1871 после победы над Францией Г. приобрела Лотарингский железорудный район, разработка которого развернулась после изобретения способа обработки фосфористых руд, которыми он особенно богат. 75% добытой руды в 1914 приходилось на Лотарингию. Центром металлургической промышленности стал Рурский каменноугольный бассейн на Рейне благодаря его прекрасному коксу и близости к лотарингск. руде. Несмотря на утрату Лотарингии в 1918, металлург. промышленность Г. попрежнему сосредоточена гл. образ. на Руре — в Рейнско-Вестфальском районе (78% чугуна и 81% стали), но теперь здесь работают гл. обр. на подвозимой по морю и по Рейну шведской руде. Выплавка чугуна в Г. в 1927 составила 13 млн. т против 17 в 1913 и стали 16 млн. (в 1913—17). Ввоз иностранной руды в Г. составлял перед войной 14 млн. т, а в 1927 достиг 17 млн. т; т. о. герм. металлургия, хотя и на иностранной руде, быстро восстанавливается. С отторжением части Силезии Г. потеряла целый ряд металлургич. производств, в т. ч. выплавку свинца и цинка. Машиностроительная промышл. Г. отличается разнообразием. Вывоз машин из Г. почти достиг перед войной вывоза таковых из Великобритании (605 млн. мар. против 632). С 1897 по 1914 стоимость производства в этой отрасли увеличилась с 1 до 3 млрд. мар. Текстильная промышленность развилась на основе давно существовавших в горных, мало плодородных частях страны кустарных промыслов по обработке местного сырья — льна и шерсти, а позже на привозном сырье —хлопчатобумажной пряже и хлопке. По числу веретен (11 млн. в 1913) Г. отстает только от Великобритании. В наст. время в ней работает 10,9 млн. веретен. Старые отрасли текстильной промышл., обработка льна и шерсти, после 70-х гг. 19 в. также приняли фабричные формы и перешли на ввозное сырье. Развилась обработка шелка, вывоз которого достиг уже 4/5 франц. экспорта. Для герм. промышленности вообще характерно ее тесное сотрудничество с наукой. Наиболее блестящие результаты это сотрудничество дало в электропромышленности и промышленности химической. Последняя базируется на наличии в стране сырья для основной химич. промышл. (соды и кислоты) и для производства искусственных удобрений (залежи калийных солей и шлаки, остающиеся при переработке фосфористых руд Лотарингии). Экспорт химических товаров достиг в 1927 953 млн. мар. (в 1913 — 982 млн. мар.), причем главную массу составляли краски для текстильной промышленности, производство к-рых в Г. перед войной составляло 90% мирового потребления. Из прочих видов промышл. наиболее важны: бумажная (5% вывоза), фарфоровая и фаянсовая, работающие более чем наполовину на экспорт, изготовление часов и музыкальных инструментов (вывоз роялей и пианино из Г. составлял ок. 90% мирового). Отрасли промышленности, перерабатывающие продукты сел. х-ва, также значительно развиты в Г., главн. обр. сахарная: по добыче сахара-сырца из свеклы (в 1909—13 в среднем — 23 млн. кв, в 1926/27—16,2 млн. кв) Г. занимала и занимает одно из первых мест в мире, конкурируя с Чехо-Словакией. Большую роль играет в Г. производство спирта (наряду с Францией и С.-А.С.Ш.): в 1925/26 продукция— 2.230 тысяч гектолитров. — Война и связанные с ней события очень тяжело отразились на промышленности Германии, но восстановление ее идет чрезвычайно успешно.

Сельское хозяйство

Несмотря на мало благоприятные климатич. и почвенные условия, герм. сел. х-во перед войной достигло высокого уровня. Прогресс герм. сел. х-ва выразился: 1) в повышении урожайности (с 80-х гг. по 1900 урожай пшеницы повысился с 11,3—14,7 центнеров с га до 19,2—22,6); достигнуто это было гл. обр. благодаря широкому применению искусственных удобрений и в особенности калийных солей (в 1913 — 85 млн. ц.); 2) в развитии интенсивных культур; 3) в росте применения с.-х. машин (в 1924/25 машины применялись в 2 млн. х-в); 4)в увеличении количества скота, главн. обр. молочного (в 1913 — 21 млн. голов рогатого скота), а в еще большей степени свиней (25,6 млн. голов). Число лошадей росло слабее, число же овец, как и повсеместно в Европе, сокращалось в связи с ростом земельной тесноты и заокеанской конкуренции. Однако, несмотря на значит. развитие сел. х-ва, приходилось все же ввозить из-за границы до 25% потребляемой населением пшеницы и 5% потребляемого мяса (ввоз скота из-за границы всячески затруднялся). Значителен был ввоз из-за границы кормов для скота (кукурузы, жмыхов, отрубей). Что касается ржи, то около 4% сбора даже вывозилось за границу. После войны сел. х-во Г. испытало ухудшение по причине затруднений со ввозом удобрений и кормов, уменьшения трудоспособности населения. Тем не менее, хотя сел. х-во Г. и отстает еще несколько от довоенного уровня, оно находится на пути восстановления: количество скота почти восстановлено, снабжение удобрениями за последние годы тоже налаживается: в 1927 в Г. было 17.983 тыс. голов рогатого скота против 18.474 тыс. в 1911—13 и 3.805 тыс. лошадей против 3.807 тыс. в 1911—13; зерновая продукция 1927 — 10.251 тыс. т — на 25,5% ниже довоенной.

Лесное хозяйство

Лесная площадь (14 млн. га) в 1913 составляла 25% всей с.-х. площ. страны. Однако, несмотря на образцовое ведение лесного дела, спрос на лес, предъявляемый промышленностью и транспортом, был так велик, что собственной продукции лесов (ок. 15 млн. т) Г. не хватало и ок. 6 млн. т древесины еще ввозилось. После войны Г. потеряла ок. 1 млн. га леса, а ввоз его также сократился почти наполовину.

Пути сообщения

Мощный рост промышленности Германии, торговли и сел. хозяйства тесно связан с развитием ее путей сообщения. Длина германской железнодорожной сети — 63 т. км в 1913 и 57 т. км в 1925; величина же грузооборота ж. д. Г. стоит на первом месте в Европе, составляя 500 млн. т в 1913 (что равно сумме перевозок Франции и Великобритании); после войны размер перевозок несколько уменьшился, но уже теперь достиг 83% довоенных. На составе грузооборота ж. д. сказывается промышленный характер страны — свыше 40% приходится на уголь, свыше 20% на строительные материалы, на хлеб же всего 3%. Главная масса перевозок приходится на промышленные части страны (40% падает на зап. Г.). Развитие внутренних водных путей Г. началось еще в 17—18 вв., в эпоху роста Прусского государства, когда Одер с Эльбой были соединены каналами. С началом постройки ж. д. интерес к внутренним водным путям ослабел, однако с 70-х гг. в Г. на них снова было обращено серьезное внимание —большие реки регулируются, расширяются старые и строятся новые каналы. Общее протяжение судоходных путей Г. — 12 тыс. км, в том числе каналов — 2 тыс. км. Размер грузооборота внутренних водных путей, равный 150 млн. т в 1913, в 1926 составил 145,7 млн. т. Речной флот Г. многочисленен (29.533 судна в 1912 и в 1926 23.416), грузоподъемностью в 6,98 млн. т, и технически совершенен; часть его была передана Франции по репарациям. Морской торговый флот Г. в 1913 обладал грузоподъемностью в 5 с лишним млн. т и стоял на втором месте после Великобритании. Флот в значительной части своей был утрачен Г. по Версальскому миру. Теперь Г. обладает меньшим флотом, но более молодым и технически более совершенным (в 1926 — 178,2 т. т парусных судов, буксирных — 133,6 т. т и ок. 3 млн. т паровых и моторных). Порты Г. по техническому оборудованию превосходят более старые порты (Лондон, Ливерпуль) и почти не отстают уже от них по грузообороту (в 1926 общее прибытие — 38,1 млн. т, отправление — 38,2 млн. т, из к-рых ок. 3/4 приходится на порты Северного моря). Протяжение дорог для безрельсовой перевозки в 1926 было 211 тыс. км (из них 151 тыс. замощена). Автомобилей в стране сравнительно мало (1 на 71 жит.), но число их необычайно быстро растет (с 1924 по 1926 поднялось с 192,8 тыс. до 323,0 тыс.). Воздушный транспорт стал развиваться только с 1924, когда были сняты наложенные на Г. запрещения. В Г. в 1922 покрыто полетами 1 млн. км, а в 1926 — 6,5 млн. км.

Торговля

Благодаря развитию промышленности и ряду правительственных мер внешняя торговля в Г. достигла больших размеров; в 1913 — 10,89 млрд, марок, а в 1925 — почти 9,47 млрд. Ввоз все время превышал вывоз; до войны разница покры- валась платежами по вложенным за границей германск. капиталам, фрахтами, полученными герм. пароходами, и т. п.; теперь Г. не только б. или м. лишилась этих статей, но еще вынуждена ухудшать пассивность своего платежного баланса репарационными платежами. Во ввозе теперь, как и до войны, преобладают пищевые продукты, сырье для промышленности и полуфабрикаты (85%), вывоз же, наоборот, гл. обр. состоит из готовых промышленных изделий (свыше 70%). Из общего ввоза в 1926 на европейск. страны приходилось около половины, а по вывозу — ок. 70%; максимальный товарообмен происходил с Великобританией. Из Соед. Штатов Германия в значительных количествах получала продовольствие и сырье.

Лит.: Зомбарт В., Народное хозяйство Германии в 19 и в начале 20 вв., пер. с нем., М., 1924; Гельферих К., Развитие народного хозяйства Германии с 1880 по 1913, перевод с нем., М., 1920; Гриневич В., Народное хозяйство Германии, Берлин, 1924; Маультон Г. Г. и Мак - Гвайр К. Е., Платежеспособность Германии. Репарационный вопрос, русский перевод, М., 1925; Шихаян Б., Развитие милитаризации и империализма в Германии, Петроград, 1917.

Бюджет и денежное обращение

Единая денежная система введена в Г. в 1875. Мировая война вызвала значительный выпуск бумажных денег, после революции полностью обесценившихся: в конце 1923 стоимость денежной единицы, марки (см.), упала в биллион раз. Денежная реформа 1924 привела к стабилизации валюты. В настоящее время денежной единицей является рентная марка, весом 0,3584 г золота = 0,2382 доллара. Бюджет Г. в 1928 составлял 9.529 млн.марок (расходный и на такую же сумму — доходный); из них на армию и флот тратилось 585 млн., пенсии (главным образом военным) — 1.780 млн., проч. расходы, связанные с мировой войной (см. План Дауеса и Репарации), — 1.442 млн.

Государственный строй

По Веймарской конституции 11/VIII 1919) Г. — федеративная республика, состоящая с 1920, после объединения самостоятельных тюрингских земель в особое государство Тюрингию, из 18 союзных республик. Во главе государства стоит рейхспрезидент, избираемый на 7 лет всеобщим голосованием. При чрезвычайных обстоятельствах президент имеет право издавать декреты, приостанавливающие действие т. наз. конституционных гарантий. Законодательная власть осуществляется рейхстагом и рейхсратом. Рейхстаг избирается на 4 года всеобщим голосованием по 1 депутату на 60 тысяч голосующих. Рейхсрат состоит из представителей правительств отдельных германских государств. Исполнительная власть осуществляется рейхсканцлером и министрами, ответственными перед рейхстагом. В отдельных государствах Германии законодательная власть принадлежит ландтагам (сеймам), в вольных городах (городах-республиках) — бюргершафтам (городским советам).

Вооруженные силы

По Версальскому договору (1919) численность армии (рейхсвера) установлена в 100.000 чел. Комплектуется по вольному найму; срок службы 12 лет. Полиция (180.000 человек) организована и обучается по-военному. В Г. имеются

многочисленные военные организации (фашистские организации, спортивные и стрелковые общества, офицерские и боевые союзы; наиболее многочислен. — «Стальной шлем»). Г. лишена права иметь военную авиацию. Морской флот: 8 лин. кораблей, 9 крейсеров, 17 эскадренных торпедоносцев, 16 торпедоносцев, 3 канонерки, но большая часть этих судов устарела.

Народное образование

Всеобщее обязательное обучение официально введено в 1819 (в Пруссии), но фактически в течение десятилетий оно не было проведено в жизнь. В 1922 в Г. было 52.763 начальных школы с 8.894 тыс. учащихся. Школы содержатся на средства общин и государства, оплачивающего учительский персонал. Обязательная школа, продолжительностью 8 лет, делится на основную и народную. Окончившие начальную школу, занятые в производстве подростки обязаны посещать «дополнительную» школу 6—8 часов в неделю. В стране очень развито техническое образование. Число всевозможных дополнительных, проф. и ремеслен. школ очень велико (в 1922 — 26.653 школы с 2.120 т. учеников). В 1.743 «средних» школах и 1.339 реальных, классических и специальных в 1922 было 514 т. учащихся. Очень широко поставлено высшее образование: в 1926/27 было 23 университета, 12 высш. техническ. институтов, 7 сел.-хоз., 2 ветерин., 5 коммерч., 8 католич.-теологич. с общим числом 85.500 студентов, 4 музык. и 10 художествен, вузов.

История

Первые сведения о Г. (из греч. источников) относятся к 4 в. до хр. э. Уже тогда страна была населена германскими племенами (см. Германцы). Во время Великого переселения народов (см.) (5 в. хр. эры) многие герм. племена переселились из Г. на территорию Зап. Римской империи и образовали там ряд государств, из к-рых наиболее могущественным было государство франков (см.) в Галлии. Дальнейшая история Г. тесно связана с историей государства франков, т. к. в его состав постепенно вошли все области Германии до реки Эльбы, на В. от которой с 5—6 вв. поселились славяне. С разделом франкской державы по Верденскому договору 843 Г. образовала особое королевство, распадавшееся на отдельные феодальные владения. Короли избирались крупнейшими князьями из среды сильнейших княжеских домов (Саксонская и Франконская династия, Гогенштауфены, см.). Так как одна из важнейших дорог того времени шла по Рейну и дальше через Альпийские горные проходы в Северн. Италию к берегам Средиземного моря, то судьбы Г. тесно сплетаются с судьбами Италии. Герм. короли 10—13 вв. стремятся к обладанию Италией так же, как и связанным с этим обладанием титулом императора Священной Римской Империи (см.). На этой почве возникает длительная борьба с римскими папами. Одновременно императорами, опиравшимися на города, делаются попытки борьбы с феодальной раздробленностью страны. Многовековая борьба с папством и феодалами обессилила императорскую власть. В 12— 13 вв. идет усиленная колонизация на В. (Мекленбург, Бранденбург и др.) и параллельно с ней германизация славянских племен. В 14—15 вв. большое значение получают союзы городов (Ганзейский, Рейнский, Швабский), знаменующие собой расцвет немецкой торговли (на Балтийском и Северном морях и через Альпы). — Политич. раздробленность Г. чрезвычайно тормазила ее экономическ. развитие. Значит. торговля велась лишь ганзейскими городами и некоторыми городами Юж.Г., экономически связанными с Италией. Большое значение в Г. имело горное дело: в конце ср. вв. Г. была главным поставщиком драгоценных металлов. Экономич. переворот 16 в. вызвал в Г. значительный хозяйственный подъем. Г. начинает вывозить за границу продукты сел. х-ва; юж.-герм. коммерсанты, уже успевшие накопить большие капиталы на торговле с Италией, стали играть выдающуюся роль в международной торговле, особенно денежной (банкирские операции). — Новые экономические условия весьма невыгодно отразились на положении большей части крепостного немецк. крестьянства, так как рост цен на с.-х. продукты побудил помещиков усилить его эксплоатацию. Одновременно с этим увеличился гнет папства и католич. церкви, стремившейся использовать политич. слабость и раздробленность Г. Кризис вылился в полосу обостренной классовой борьбы в эпоху т. наз. реформации (см.). На стороне католицизма оказались император, часть князей и ростовщический крупный капитал, связанный в своих операциях с финансами Габсбургов (императоров Германии) и папы. Составившийся в начале борьбы единый фронт против католицизма вскоре распался. За умеренную реформацию, идеологом которой являлся Лютер (см.), стояла торговая буржуазия, мастера и купцы; к ним примыкала часть князей, заинтересованная в упразднении феодальной собственности церкви. Мастеровые, рудокопы, крестьяне, стремившиеся к освобождению от власти помещиков, примыкали к более радикальным реформационным течениям в Г. Широко распространилось в 1525 крестьянское восстание (см. Крестьянская война), среди части крестьянства, руководимой Мюнцером (см.), и городской бедноты выдвинулись различные коммунистические течения, облекавшиеся в религиозную, сектантскую форму (часть анабаптистов, см.). Практически реформация принесла большие выгоды принявшим ее князьям, которые секуляризировали (обратили в светские владения, т. е. в свою пользу) владения католич. церкви. Во второй четверти 16 века между протестантскими князьями и городами, с одной стороны, и императором, католич. князьями и оставшимися верными католицизму городами, с другой, завязалась упорная борьба, причем католич. князья, опасаясь усиления императорской власти, нередко обращали оружие против своего союзника императора. Борьба перешла в 17 век. Образовались два враждебных друг другу союза — протестантская уния и католическая лига. Борьба между ними привела к Тридцатилетней войне (см.) (1618—48), в к-рой приняли также участие Франция и Швеция, отторгнувшие от Германии некоторые области