Бесконечное — различия между версиями

Evgen (обсуждение | вклад) |

Evgen (обсуждение | вклад) м |

||

| Строка 1: | Строка 1: | ||

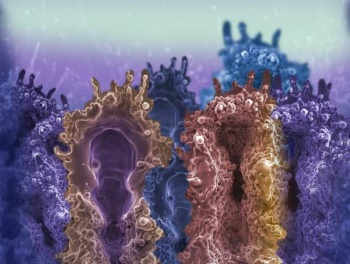

| − | [[Изображение:Derzhavin S V-POISKAKH-KONCA-.jpg|thumb|350px | + | [[Изображение:Derzhavin S V-POISKAKH-KONCA-.jpg|thumb|350px|В поисках конца [[бесконечность|бесконечности]]. Работа выполнена в стиле NANOART. Исходник, [[лазерная резка|резанный]] [[лазер]]ом металл, сфотографирован [[электронный микроскоп|электронным микроскопом]] |

<small>Автор: Державин А.Б. Фотография с конкурса фотографий «Наука — это красиво!» сайта [http://www.strf.ru/ Наука и технологии России] в номинации«Многомасштабный мир структур»</small>]] | <small>Автор: Державин А.Б. Фотография с конкурса фотографий «Наука — это красиво!» сайта [http://www.strf.ru/ Наука и технологии России] в номинации«Многомасштабный мир структур»</small>]] | ||

{{Другие значения2|Бесконечность|Бесконечность}} | {{Другие значения2|Бесконечность|Бесконечность}} | ||

Версия 16:14, 22 июля 2008

Бесконечное

— понятие, имеющее для философии не меньшее значение, чем для математики. Оно употребляется в различных смыслах. В логике отрицательное суждение иногда называется бесконечным, ибо отрицание ограничивает лишь возможность определения, но не дает никаких определяющих признаков. Кант называл те суждения бесконечными, в которых отрицание относится не к сказуемому предложения, а к логическому подлежащему. Таким образом, в логическом отношении Б. суждение есть неопределенное (indefuntum). Всякое восприятие, происходя в пространстве и времени, само по себе ограничено; мысль, ставящая в связь предметы восприятия с другими предметами или возможными восприятиями, необходимо создает понятие о беспредельности пространства и времени, то есть ведет к понятиям о бесконечно малом и бесконечно великом, которые становятся предметом математического анализа. Беспредельность не может быть представлена или воспринята, но она может быть понята, и в идее числа может найти соответствующее выражение: число есть символ, обозначающий некоторый синтез, который не может быть завершен ни в сторону прогрессивную, то есть в сторону увеличения величины, ни в сторону регрессивную, то есть в сторону уменьшения величины; иначе говоря, возможность синтеза колеблется между отрицательной и положительной бесконечностью. Но и восприятие внутреннего мира с той же необходимостью ведет к идее беспредельности. Состояние душевной жизни не вызывает представления о частях, то есть не заключает понятия о делимости; но душевные состояния отличаются по степени сложности входящих в единый акт сознания их элементов, а также по степени напряжения. Интенсивность состояний сознания колеблется между теми же двумя пределами, какие представляют экстенсивные величины. Полная бессознательность и наибольшая степень напряжения представляют полную аналогию с идеей бесконечно малого и бесконечно великого. Созерцание внутреннего мира еще и в ином отношении ведет к отрицанию идеи конечного. Каждое состояние сознания, помимо своего содержания и степени напряжения, заключает в себе еще и оценку значения этого состояния для нашего «я». Эта оценка выражается в чувстве; чувство, таким образом, есть конкретное выражение идеи ценности, заключенной в двух идеальных пределах абсолютной ценности: совершенстве, с одной стороны, и «радикальном зле» с другой. Итак, факты восприятия внутреннего и внешнего мира, говорящие лишь о конечном, заключают в себе указание на необходимость создания системы понятий, в коих идея бесконечности является первоначально в отрицательной форме. Но мысль не довольствуется этой отрицательной формулировкою идеи, а превращает ее в положительную идею бесконечного пространства, вечности, актуальности и совершенства; мысль создает понятие об абсолюте, заключающем в себе отрицание всяких ограничений и реальное осуществление того, что не досказано в различных видах идеи беспредельности. Эту положительную идею Б. Гегель называет истинной Б., в противоположность «дурной Б.». Полноту бытия и совершенства Спиноза называет Ens absolute infinitum, то есть substantia con s tans infinitis attributis, quorum unumquodque aeternam et infinitam essentiam exprimit. Идея эта составляет предмет религии и философии, но в то время как первая, довольствуясь психологическим ее обоснованием, выводит из нее следствия, определяющие жизнь людей, вторая, то есть философия, старается определить логическую ценность идеи, ибо в психологической необходимости возникновения идеи Б. содержатся лишь оправдания ее как «идеала разума» (по терминологии Канта), но не доказательство ее реальности.

Ср.

- Baumann, «Die Lehren von Raum, Zeit und Mathematik in der neueren Philosophie» (Берл., 1868);

- Cohn, «Geschichte des Unendlichkeitproblems im abendl ä ndischen Denken bis Kant» (Лпц., 1896);

- Fullerton, «The conception of the infinite» (1887).

- В статье воспроизведен материал из Большого энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона.